Musique russe

La musique russe regroupe les productions passées et présentes relevant de la musique traditionnelle, populaire ou savante apparues sur le territoire historique et actuel de la Russie et de l'ex-URSS (les autres républiques de cette dernière recevant un traitement particulier). Elle se caractérise par une grande diversité des productions vocales polyphoniques notamment. Étendue de l'Europe jusqu'aux confins de l'Asie, elle regroupe bien des styles et subit bien des influences. Étant donné la diversité des peuples composant cet immense territoire, il n'y a pas une seule et unique « musique russe », mais autant que de peuples ou régions. Toutefois la langue et le peuple russe s'étant éparpillés sur l'ensemble de ce territoire, on peut néanmoins qualifier cette musique de « musique russe », même si a contrario elle s'exprime éventuellement en langue turque ou autre.

Les musiciens tsiganes et juifs à leur manière ont su intégrer tout autant la musique populaire que la musique classique jouée à la cour du tsar.

Musique classique

La musique classique s'est développée en Russie surtout pendant la période romantique et moderne. Elle eut pour soutien la création de conservatoires (1859) et la production d'interprètes de renommée internationale tels David Oïstrakh (violon), Mstislav Rostropovitch (violoncelle), Sergueï Rachmaninov, Alexandre Scriabine, Vladimir Horowitz, Sviatoslav Richter (piano) et les chanteurs Galina Vichnevskaïa et Fédor Chaliapine.

Période romantique et moderne

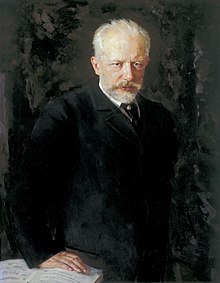

Toutes les formes y furent abordées (musique de chambre, concerto, symphonie, opéra) avec une prédilection pour la musique de piano et le ballet. On y recense les compositeurs majeurs suivants : Mili Balakirev, Alexandre Borodine, César Cui, Alexandre Glazounov, Mikhaïl Glinka, Anatoli Liadov, Modeste Moussorgski, Sergueï Rachmaninov, Nikolaï Rimski-Korsakov, Anton Rubinstein, Alexandre Scriabine, Igor Stravinsky, Sergueï Taneïev, et Piotr Ilitch Tchaïkovski

Période soviétique

L'engagement, les démêlés politiques ou l'exil de certains compositeurs furent évidents, notamment : Dmitri Chostakovitch, Dmitri Kabalevski, Aram Khatchatourian, Nikolaï Miaskovski, Alexandre Mossolov, Sergueï Prokofiev, Alfred Schnittke, et Mieczysław Weinberg.

Période contemporaine

Musique traditionnelle

La musique traditionnelle est composée tout autant de chansons populaires de l'époque romantique (Kalinka, Les Yeux noirs, Kamarinskaïa) que de formes variées et authentiques du folklore telles celles des pleureuses ou des chamanes. Considérée comme prolétaire, cette musique, symbole de l'identité russe, a été préservée et mise en avant face à la lutte idéologique contre l'Occident par le régime soviétique.

Les bardes kayshis du peuple altaï chantent l'épopée des bogatyrs avec un style proche de la voix de gorge accompagné à la vièle topshur. Le falsetto est aussi fréquent quoique dans un registre basse avec une échelle pentatonique et des mélismes. Les Touvains se sont fait une réputation par la variété de styles de leur chant diphonique.

En Ciscaucasie, les Abkhazes pratiquent des épopées. La Carélie a une tradition proche de la musique finlandaise. Dans l'Oural, les bardes sesens des peuples bachkir, kalmouk et mordves y développent un riche folklore.

Musique de Sibérie et de la Volga

Chez les Iakoutes, les Chors, les Nanaïs, les Nganassanes, les Oultches, les Inuits et autres peuples arctiques, les traditions des chamanes font intervenir plusieurs types de musiques lors des cérémonies kamlanies. Cette zone où cohabitent aussi les Bouriates et les Khakas partage aussi bien des aspects (échelle pentatonique, monophonie, unisson) avec la musique mongole.

Les Kalmouks et les Tatars jouent une musique pentatonique partageant ses caractéristiques avec la musique kazakhe et mongole.

Musique vocale

En 1648, le tsar Alexis Ier de Russie interdit l'usage de tout instrument de musique sous l'influence de l'Église orthodoxe qui les considérait comme diaboliques ; ceci explique la limitation du répertoire instrumental. Dès lors, la musique vocale, notamment en forme de chœurs, devait prendre un essor considérable. Les musiciens itinérants skhomoroki furent aussi interdits de séjour. Ce n'est que sous le règne de Pierre le Grand en 1711, que des musiciens français et allemands furent invités à jouer, former et instruire un ensemble russe. Des musiciens ukrainiens vinrent alors souvent prendre place à la cour.

Musique populaire

Bien des chansons font partie du folklore de la Russie ; des exemples connus et souvent repris aujourd'hui sont les chansons et musiques Korobeïniki et Kalinka.

Bardes

Les piliers de la musique russe populaire étaient les bardes. Le premier grand est Alexandre Vertinski, auteur-compositeur-interprète, il chantait accompagné au piano. Sur scène, il se montrait toujours en smoking et maquillé en blanc, ce qui lui donne une apparence de Pierrot. Ayant commencé sa carrière dans les années 1910, il avait fui l'Union soviétique lors de la révolution de 1917 pour la France. Malgré l'admiration que lui portaient les émigrés russes, il ne supporte pas cet exil. Finalement, il demanda l'autorisation de retourner en Union soviétique. À son retour, bien que toléré par Staline, tel Mikhaïl Boulgakov, il n'est autorisé à jouer que sur des scènes de province jusqu'à sa mort en 1943.

Parmi les bardes mythiques d'après la Seconde Guerre mondiale, tels Boulat Okoudjava ou Iouri Vizbor, le plus marquant est sans doute Vladimir Vyssotski. Né en 1938, il s'impose comme l'un des acteurs phare du Théâtre de la Taganka à Moscou dès le début des années 1960. En même temps, il se met à composer des chansons en s'accompagnant à la guitare. Ces chansons ne sont d'abord pas destinées au public, mais des enregistrements privés circulent rapidement. Cependant, de son vivant, il n'est jamais reconnu comme chanteur par les autorités, car ses chansons étaient soit politiques, soit non conformes à la ligne poétique du Parti. Ceci n'empêche pas un succès toujours croissant et de nombreux concerts plus ou moins clandestins. À la suite de son mariage avec Marina Vlady, il réussit à enregistrer quelques disques à l'étranger. Tout comme Vertinski, il ne supportait pas la vie d'émigré, et resta en Union soviétique, malgré la censure. Il meurt d'une crise cardiaque en 1980. Malgré le silence de la presse, plus de 40 000 fans se présentent à son enterrement.

Groupes

Parmi les groupes apparus entre 1950 et 1990, relativement peu d'entre eux marquent la mémoire. Mais ils s'imposent de manière d'autant plus forte, copiant souvent les groupes occidentaux. Le premier groupe à s'imposer est Aquarium (Аквариум) dès les années 1970, groupe considéré aujourd'hui comme l'un des fondateurs du rock russe. Chez les femmes, Alla Pougatcheva s'établit dans la même période.

Tout aussi marquant qu'Aquarium est le groupe Kino de Viktor Tsoï. Depuis la sortie du premier album 45 et jusqu'à la mort de Tsoï en 1990 dans un accident de voiture, le groupe se développa comme le groupe des années 1980.

Si des groupes de rock tels que Nol, DDT ou Brigada-S de Garik Soukatchev s'étaient déjà formés au début des années 1980, ils étaient limités dans leur popularité par le manque de possibilités à se produire. En effet, étant donné qu'ils n'entraient pas dans le cadre de « l'art soviétique », ils ne pouvaient pas faire de concerts officiels, ni sortir de disques, du moins en Russie. Ceci menait bien sûr à un marché noir de disques produits à l'étranger (surtout aux États-Unis et en France), et à un circuit de concerts illégaux. Ce n'est qu'avec le dégel de la Perestroïka à la fin des années 1980 que les groupes trouvent un public officiel.

Le mouvement commencé dans le milieu des années 1980 s'accélère. Les nouveaux groupes prolifèrent dès le début des années 1990, s'orientant souvent selon le style des groupes américains (rock), tels DDT ou Alissa, ou plus commercial (appelé « popsa », попса, en russe) tels Zemfira, ou plus récemment[Quand ?] Alsou ou Tatu. Mais l'expansion se fait dans tous les genres, du rap de Legalny Business au reggae de 5-Nizza, en passant par la réponse russe à la Mano Negra : Markscheider Kunst.

L'une des spécificités de la pop russe est sa capacité à asseoir sur de la musique folklorique presque n'importe quel genre. L'un des prédécesseurs, l'ukrainien Vopli Vidopliassova, fut rapidement suivi dans ce mouvement. Que ce soit Leningrad, groupe de punk rock connu en Russie pour sa vulgarité, ou La Minor, groupe plutôt klezmer, c'est le trait qui ressort le plus du chaos du paysage (musical) russe.

Une autre direction de la musique russe ce sont les chansons patriotiques qui dessinent clairement l'identité russe, orthodoxe ou slave comme un contrepoids de l'Occident, dont les chanteurs sont Janna Bitchevskaïa et Aleksandr Népomniachtchi.

À la suite de l'émigration massive de Russes vers l'étranger, un certain nombre de groupes se sont formés à l'étranger, en Allemagne et aux États-Unis avant tout. Souvent, ces groupes continuent à chanter en russe pour attirer leur public, par exemple RotFront à Berlin, ou alors, jouent sur leur origine comme les Red Elvises, ou Gogol Bordello. Les autres groupes incluent : DDT, Kino, Leningrad, Mumiy Troll, Poiouchtchie vmeste, Red Elvises, T.A.T.u., VIA Gra, Yat-Kha, et Zemfira.

Folk rock

Le folk rock connait un renouveau avec les chanteuses Pelagueïa et Melnitsa qui ont émergé de la scène underground jusqu'à être diffusé fréquemment sur les ondes. Arkona est un groupe de folk metal-pagan metal

Pop

Parmi les artistes de pop, il y Polina Gagarina, Leonid Agoutine qui a fait l'album de jazz Cosmopolitan Life avec Al Di Meola. Le chanteur Shaman gagne une importante popularité dans les années 2020[réf. nécessaire].

Chanson russe

La chanson russe (Русский шансон, Russkiy shanson) comprend les chansons romantiques et les chansons criminelles (Blatnaya Pesnya) basées sur des thématiques du monde criminel et des couches populaires urbaines. Parmi les artistes de ce genre, il y a Arkady Severny, Aleksandre Novikov, Willi Tokarev, Mikhaïl Choufoutinski, Mikhaïl Krug, Elena Vaenga, Grigory Leps, les groupes Lesopoval et Lioubè.

Anciennes républiques soviétiques

En Ukraine, les groupes profitent de l'indépendance. Le problème linguistique du pays (l'Ukraine ayant fait le choix de l'ukrainien comme seule langue nationale) force les groupes à faire un choix à forte connotation politique. De fait, la plupart des groupes chante essentiellement en ukrainien. Parmi les exceptions, citons Verka Serduchka qui chante autant en ukrainien qu'en russe (jouant de l'intercompréhension entre les deux langues). Fer de lance de la révolution orange, Okean Elzy n'a aucune chanson en russe, ce qui n'empêche pas le groupe d'attirer un large public à chaque concert à Moscou. Même situation pour Scriabine, dont le titre Ані усталі ironise sur la langue russe (écrite en ukrainien) ; pourtant le groupe enregistre avec l'ukrainienne russophone Nathaliya Moguilevskaya dans un duo bilingue (Ти мені не даєш). Une autre dimension de la musique ukrainienne contemporaine est son fort patriotisme. Quand Okéan Elzy quitte son répertoire courant de rengaines amoureuses, c'est pour chanter Веселі, брате, часи настали. Platch Iérémi enregistre un disque nommé Наші Партизани, TNMK joue Файна Юкрайна. Enfin, plusieurs formations sont également plus ou moins francophones : Vopli Vidopliassova (Dansez), 5Nizza en duo avec Liouk (Люк) (Homme impossible), ou avec TNMK (En automne).

En Biélorussie, l'indépendance n'a pas entraîné un rejet aussi fort de la langue russe et de la Russie. Ainsi, Sérioga, même lorsqu'il évoque les légendes des rues odessites, ne s'éloigne pas de l'univers artistique russe. En Moldavie, Zdob și Zdub assume pleinement la place de carrefour de la petite république, chantant en moldave et en russe, mêlant airs traditionnels et hardcore. Les nouvelles frontières ne sont pas un obstacle pour les groupes de l'ex-URSS. Vopli Vidopliassova et Zdob și Zdub reprennent des titres du groupe russe Kino ; les ukrainiens Okéan Elzy, les russes Konets Filma et les lettons Brainstorm jouent en trio, chacun dans sa langue, le titre Постой, паровоз.

Instruments traditionnels

Les instruments à vent comprennent : accordéon, amirgi-marok, amygrga, adishi-Marok, baïan, briolka, chipchirgan, doudka, ediski, garmon, garmonika, garmoshka, jaleïka, kalyuki, kekhat pondur, kugikli, kuray, livenka, rog, rozhok, shagay, shagur, shoor, sopel, sourna, svirel, svistielki, talianka, tarelochki, ungurek, vargan, volynka, et jaleïka.

Les instruments à cordes comprennent : balalaïka, bandourka, byzaanchy, chadagan, chanzy, chiondarg, dekhch-pandr, dombra, donsloy ryley, doshpuluur, gousli, goudok, guitara, igil, ikili, kantele, khomys, kolyosnaya lira, krezh, lira à roue, morin khuur, pondur, semistrunka, topshur, et yat-kha.

Les percussions : barabane, barabanka, bilo, briatsalo, buben, dhôl, dungur, kokoshnik, kolokola, kolokolchiki, komus, kopytsa, korobochka, lojki, nabat, nakry, palochki, rubel, shatra, tarielka, tulumbas, treougolnik, treshchotka, vargane, vertouchka, xapchyk, et zvonchalka.

Électroacoustiques : matrémine, thérémine.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

- Étienne Bours, Dictionnaire thématique des musiques du monde, Fayard, 2002.

- César Cui, La Musique en Russie, Paris, Fischbacher, 1880 (Reprint Leipzig:1974).

- Mercy-Argenteau (La Comtesse de), César Cui. Esquisse critique, Paris, Fischbacher, 1888.

- Edward Wrocki, Cezary Cui. Życie i działalność (« La vie et l'œuvre »), Warszawa, 1925.

- (ru) Анри Муселак, Французское происхождение русского композитора Цезаря Антоновича Кюи, Советская Музыка, 1979 no 10.

- (ru) Асафьев Б. В. Русская музыка. XIX и начало XX века — Л.: Музыка, 1979. — 341 с.

- (ru) Из истории русской музыкальной культуры: Памяти А. И. Кандинского: научные труды МГК / сост. Ю. А. Розанова, И. А. Скворцова, Е. Г. Сорокина. — М.: РИО МГК, 2002.

- (ru) История русской музыки : Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 1. Владышевская Т., Левашова О., Кандинский А. / Ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. — М.: Музыка, 2009. — 560 с.

- (ru) История русской музыки : Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 2. Книга 1. Кандинский А., Петров Д., Степанова И. / Под общ. ред. Е.Сорокиной, Ю.Розановой. — М.: Музыка, 2009. — 440 с.

- (ru) Келдыш Ю. В., Левая Т. Н., Рахманова М. П., Зверева С. Г., Баева А. А., Соколова А. М., Тараканов М. Е. История русской музыки, в десяти томах. — М.: Музыка, 1983—2004.

- (ru) Кошмина И. В. Русская духовная музыка: Пособие для студ. муз.-пед. училищ и вузов: В 2 кн. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

- (ru) Ливанова Т. Н. Русская музыкальная культура XVIII века в её связях с литературой, театром и бытом : Исследования и материалы. В 2 т. — М.: Музгиз, 1952—1953.

- (ru) Наумова Е. Е. Камерный вокальный ансамбль в русской музыке: история и типология жанра. Автореферат на соискание учёной степени — М.: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, 2002

- (ru) Никольская-Береговская К. Ф. Русская вокально-хоровая школа IX—XX веков: методическое пособие — М.: Языки русской культуры, 1998—192 с. — (ISBN 5-7859-0052-1).

- (ru) Никольская-Береговская К. Ф. Русская вокально-хоровая школа: От древности до XXI в. — М.: Владос, 2003. — (ISBN 5-691-01077-8).

- (ru) Никольский, А. В. Формы русского церковного пения / публикация, вступ. ст. и коммент. Ю. А. Ефимовой. — М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2010. — 92 с.

- (ru) Болховитинов Е. О русской церковной музыке, // «Отечественные записки», 1821, ч. 8, кн. 19

- (ru) Протопопов Вл. В. История сонатной формы : Сонатная форма в русской музыке / Науч. ред. Т. Н. Дубравская. — М.: Музыка, 2010. — 440с.

- (ru) Русская духовная музыка в документах и материалах / Подгот. текста, вступит. ст. и коммент. М. П. Рахманова, С. Г. Зверевой и др.; Государственный институт искусствознания и др В 6 т. — М.: 1998—2015, Языки славянских культур.

- (ru) Ровнер В. Е. Исполнительская традиция вокальных ансамблей в русской музыкальной культуре / Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. — Л.: Музыка, 1988. — 130 с.

- (ru) Савенко С. И. История русской музыки ХХ столетия : От Скрябина до Шнитке / С. И. Савенко. — М. : Музыка, 2008.- 232 с.

Articles connexes

- Culture russe

- Musique liturgique russe

- Musique classique russe

- Liste de compositeurs russes

- Union des compositeurs soviétiques

Liens externes

- chansonrusse.fr, chansons russes traduites/adaptées et chantées en français]

- www.balalaika.fr, l'Encyclopédie de la balalaïka, méthode

- (ru) Ded Moroz and Snegurochka for hire in New York. Вызов Деда Мороза и Снегурочки, Нью-Йорк sur barynya.com