Dommartin (Doubs)

| Dommartin | |||||

Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Église Saint-Martin. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | France | ||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Doubs | ||||

| Arrondissement | Pontarlier | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Grand Pontarlier | ||||

| Maire Mandat |

Laurent Favre 2020-2026 |

||||

| Code postal | 25300 | ||||

| Code commune | 25201 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

819 hab. (2022 |

||||

| Densité | 128 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 55′ 31″ nord, 6° 18′ 28″ est | ||||

| Altitude | Min. 807 m Max. 944 m |

||||

| Superficie | 6,39 km2 | ||||

| Type | Bourg rural | ||||

| Unité urbaine | Pontarlier (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Pontarlier (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Pontarlier | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Doubs

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.dommartin25.fr | ||||

Dommartin est une commune française située dans le département du Doubs, la région culturelle et historique de Franche-Comté et la région administrative Bourgogne-Franche-Comté.

Les habitants se nomment les Dommartinois et Dommartinoises.

Géographie

Situation

Toponymie

Dammartin en 1246 ; Damartin en 1250 ; Dammartin en 1277 ; Dummartin en 1280 ; Dommartin depuis 1302[1].

Communes limitrophes

|

Val-d'Usiers | Vuillecin |

| |

| N | Doubs | |||

| O Dommartin E | ||||

| S | ||||

| Houtaud | Pontarlier |

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat de montagne, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[2]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne ou de marges de montagne et est dans la région climatique Jura, caractérisée par une forte pluviométrie en toutes saisons (1 000 à 1 500 mm/an), des hivers rigoureux et un ensoleillement médiocre[3].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 7,4 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 16,3 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 528 mm, avec 12,7 jours de précipitations en janvier et 11,2 jours en juillet[2]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Pontarlier », sur la commune de Pontarlier à 4 km à vol d'oiseau[4], est de 8,8 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 463,6 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 38 °C, atteinte le ; la température minimale est de −32 °C, atteinte le [Note 1],[5],[6].

Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[7]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[8].

Urbanisme

Typologie

Au , Dommartin est catégorisée bourg rural, selon la nouvelle grille communale de densité à 7 niveaux définie par l'Insee en 2022[9]. Elle appartient à l'unité urbaine de Pontarlier, une agglomération intra-départementale dont elle est une commune de la banlieue[10],[11]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Pontarlier, dont elle est une commune de la couronne[Note 2],[11]. Cette aire, qui regroupe 54 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[12],[13].

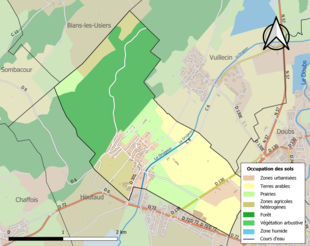

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (50,6 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (52 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (37,3 %), terres arables (23,7 %), prairies (16,6 %), zones agricoles hétérogènes (10,3 %), zones urbanisées (8,3 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (3,9 %)[14]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Histoire

Ad stabulos

La première mention de Dommartin date de 1141 où il était question de son église dans une bulle du pape Innocent II, dans ce document ce dernier confirmait les biens de cette église de Besançon. Cet édifice appartenait à Landry, archidiacre de Waresco avant qu'il ne le cède à Humbert de Scey, archevêque de Besançon qui le transmettait à son tour en 1143 à l'abbaye de Mouthier-Haute-Pierre. En 1262, époque où cette seigneurie relevait de la maison de Joux, Dommartin avait fait l'objet d'une reprise de fief auprès de Jean Ier de Chalon, comte de Bourgogne, de la part de Henri II de Joux ; cette reprise concernait également Courvières, Bouverans et Houtaud[15].

Ces lieux étaient anciens car des chroniques de Saint-Bénigne de Dijon parlaient de stations existant au Xe siècle pour aller d'Orbe à Dijon et désignaient, après Pontarlier et avant Salins, la station de "Ad stabulos" qui devait être Les Hôpitaux-Vieux, Bulle ou Houtaud. En 1836 étaient découverts près d'une source à Bulle, situé à 5 km d'Houtaud, des vestiges de constructions et de tuileaux de forme romaine non loin de l'endroit où passait la voie romaine passant par la Tour de Chalamont, située à Boujailles (à peu de distance était également trouvé un tombeau contenant cinq corps et des restes d'armures), il est donc possible que la station en question soit Bulle qui de plus tirerait son nom de "Ad stabulos"[15].

Houtaud et Vuillecin

Le fief de Dommartin comprenait également les villages d'Houtaud, de Vuillecin et de Bugny. Houtaud était cité dans une charte de Thierry II de Montfaucon, archevêque de Besançon, qui en 1189 confirmait les donations faites à l'abbaye de Montbenoit à savoir deux maisons ainsi que du terrain que Lambert et Hugues possédaient à "apdu Ostas" (ancien nom d'Houtaud)[15].

Vuillecin tirerait son nom de « Villa sancta, ou cincta », sur le territoire de ce village une vaste enceinte laissait présager l'existence d'un ancien camp. Deux de ces côtés s'appuyaient par des constructions sur le Drugeon et sur la crête de la montagne, les deux autres étaient limités par un large fossé et la voie romaine. Sur cette esplanade il avait été trouvé des tombes (nécropole mérovingienne) contenant des ossements, des ornements militaires, des sabres et des javelots. Sur le territoire de la commune il existait deux construction nommées « le Temple » et « Saint-Lazare ». Ce dernier lieu-dit (maintenant oratoire Saint-Lazare, sur la N57) était dans un vallon sur la route de Pontarlier aux abords d'un petit étang, c'était un endroit fréquenté par les malades qui s'y baignaient accordant des vertus à cette eau ; il est possible alors qu'une léproserie y ait été construite avant que le bâtiment ne soit transformé en métairie. "le Temple" (maintenant zone d'activités au Temple) se dressait au bord du Drugeon à la limite des communaux de Doubs, il avait été construit à cet endroit une église et quelques maisons appartenant à l'ordre de Malte qui devait succéder aux templiers ; cet ordre était implanté dans la région, la preuve en est que Jean de Joux léguait en 1303 aux templiers de Pontarlier son palefroi et son armure, de plus cet ordre avait des biens à Bouverans et à Usie[15].

Vuillecin était nommé dans la charte de 1189 : Falcon de Pontarlier et ses frères donnaient au monastère de Montbenoit des hommes qu'ils possédaient à « Villessant », plus tard c'était au tour de Conon de Cicon de donner deux sœurs nommées Arembor et Libor de Vuillecin. Le 10 décembre 1416 Huguenin d'Arlay vendait au prince d'Orange tout ce qu'il possédait à Vuillecin[15].

Joux et Montsaujon

En 1309 Hugues et Amaury, fils d'Eustache de Dommartin, reconnaissait être vassaux de Jean de Joux tant pour Dommartin que pour Houtaud ; quelque temps plus tard, en 1349 la même déclaration était faite par Renaud de Dommartin. Le fief ne relevait pas en totalité du sire de Joux, il le partageait avec le seigneur de Montsaujon ; d'ailleurs Estiard de Montsaujon, chevalier, vendait le 13 octobre 1383 à Hugues II de Chalon-Arlay, la prévôté du lac Damvautier (aujourd'hui lac de Saint-Point), la terre de Maisons-du-Bois-Lièvremont et la seigneurie de Dommartin, tous ceci avec les droits et justice pour cinq cents florins en or. Le 29 avril 1402 Bernard de Luceste, écuyer, ratifiait la vente faite par son aïeul Estiard de Montsaujon et y ajoutait Houtaud et ses dépendances, la moitié de la garde de l'abbaye de Montbenoit, la garde du Temple, près de Pontarlier, la terre de Courvières et différents fiefs que Guyot de Cicon et les prédécesseurs de Pierre d'Usie tenait des seigneurs de Joux[15].

La maison de Chalon-Arlay

Le 18 novembre 1403 Claude de Dommartin, écuyer, reconnaissait tenir en fief du seigneur de Chalon-Arlay tout ce qu'il possédait en meix (habitation d’un cultivateur, jointe à autant de terre qu’il en faut pour l’occuper et le nourrir), maisons, hommes, justice, seigneurie, champs, prés, fours, moulins, censes, rentes, etc à Houtaud et à Dommartin. Louis II de Chalon-Arlay achetait pour quatre cents francs le 14 octobre 1461 de Jean de Joux, chevalier et seigneur d'Abbans, les fours, moulins, foules et batteurs (sert à séparer les graines de leurs enveloppes) d'Houtaud[15].

La seigneurie de Dommartin avait comme châtelain en 1461 Jean de Fallerans et en 1486 Hugues de Chalon. En 1520 le bailli d'aval condamnait les habitants d'Houtaud à contribuer aux réparations du château, des étangs et des chaussées de La Rivière. Les premiers affranchissement étaient donnés à partir de 1571, c'est Antoine Bichet qui en bénéficiait puis en 1583 c'était au tour de Nicolas Grandvuillemin. D'autres actes suivaient mais toujours au coup par coup, Dommartin ne bénéficiait pas d'une charte de franchise pour tout le village[15].

En 1638 la peste s'abattait sur la communauté et en 1652 le nombre d'habitants avait tellement chuté que les villageois demandaient une diminution de la cense qu'ils devaient acquitter pour leur four[15].

À partir du XVIIe siècle la seigneurie était partagée entre le prince d'Orange, qui avait relevé le titre et le nom de la maison de Chalon-Arlay, et Renaud de Dommartin[15].

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[18]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[19].

En 2022, la commune comptait 819 habitants[Note 3], en évolution de +18,01 % par rapport à 2016 (Doubs : +1,88 %, France hors Mayotte : +2,11 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- La croix de chemin du XIXe siècle, inscrite aux monuments historiques depuis 1993, à côté de l'église.

- L'église Saint-Martin.

- La chapelle de la Sainte-Trinité, Saint-Sébastien et Saint-Roch du XVIIe siècle, recensée dans la base Mérimée à la suite du récolement de 1978[22].

- L'ancien mécanisme de l'horloge de l'église, rénové par deux élèves en maîtrise d'art du lycée Edgar Faure de Morteau, exposé depuis septembre 2018 dans l'ancien arrêt de bus.

- La fontaine Saint-Martin.

- La fontaine « La Dove ».

- Le monument aux morts, entre la mairie et l'église, au bord de la rue de l'École (RD 305).

- La vallée du Drugeon.

-

Crédit image:licence CC BY-SA 3.0 🛈Croix de chemin.

Crédit image:licence CC BY-SA 3.0 🛈Croix de chemin. -

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈Église Saint-Martin.

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈Église Saint-Martin. -

Crédit image:licence CC BY-SA 3.0 🛈Chapelle.

Crédit image:licence CC BY-SA 3.0 🛈Chapelle. -

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈La fontaine Saint-Martin.

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈La fontaine Saint-Martin. -

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈La fontaine « La Dove ».

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈La fontaine « La Dove ». -

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈Monument aux morts.

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈Monument aux morts.

Images

-

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈Mairie.

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈Mairie. -

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈École.

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈École. -

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈Le pont sur Le Drugeon. -

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈

Crédit image:licence CC BY-SA 4.0 🛈Vitrail de l'église.

Personnalités liées à la commune

Héraldique

La famille de Dommartin portait pour armes : « De sable à la croix d'argent »[23].

Notes et références

Notes

- ↑ Les records sont établis sur la période du au .

- ↑ La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- ↑ Population municipale de référence en vigueur au 1er janvier 2025, millésimée 2022, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2024, date de référence statistique : 1er janvier 2022.

Cartes

- ↑ IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Références

- ↑ Jean Courtieu, Dictionnaire des communes du département du Doubs, t. 3, Besançon, Cêtre, .

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- ↑ « Orthodromie entre Dommartin et Pontarlier », sur fr.distance.to (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Pontarlier », sur la commune de Pontarlier - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Pontarlier », sur la commune de Pontarlier - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Les nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020. », sur drias-climat.fr (consulté le ).

- ↑ « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.com, (consulté le ).

- ↑ « La grille communale de densité », sur le site de l’Insee, (consulté le ).

- ↑ « Unité urbaine 2020 de Pontarlier », sur insee.fr (consulté le ).

- Insee, « Métadonnées de la commune ».

- ↑ « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Pontarlier », sur insee.fr (consulté le ).

- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- ↑ « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- recherches historiques sur la ville de Pontarlier

- ↑ Site officiel de la préfecture du Doubs - liste des maires (doc pdf)

- ↑ « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- ↑ L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- ↑ Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- ↑ Fiches Insee - Populations de référence de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

- ↑ « Chapelle de la Sainte-Trinité, Saint-Sébastien et Saint-Roch », notice no IA00014284, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ↑ R. de Lurion, Nobiliaire de Franche-Comté, Besançon, Paul Jacquin, , 848 p. (lire en ligne sur Gallica), p. 272.

Voir aussi

Bibliographie

- Jean Ignace Joseph Bourgon, Recherches historiques sur la ville et l'arrondissement de Pontarlier, 1841, p. 281 à 296 books.google.fr

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Dommartin sur le site de l'Institut géographique national