Modèle atomique de Rutherford

Le modèle atomique de Rutherford est un modèle physique proposé en 1911 par Ernest Rutherford pour décrire la structure d'un atome[1]. Ce modèle vient remplacer le modèle atomique de Thomson (ou « modèle du plum pudding »), proposé en 1904 par Joseph John Thomson (dont Rutherford était l'élève), et qui fut invalidé à la suite de l'expérience de Rutherford ou « expérience de la feuille d'or » en 1909.

Bien que l'expression « modèle de Rutherford » soit parfois utilisée comme synonyme de modèle planétaire de l'atome, ce n'est pas le seul ni le premier qu'on pourrait nommer ainsi : il est proche de celui du physicien Jean Perrin qui comparait l'atome à un système solaire en 1901[2] et du modèle « saturnien » de l'atome développé par le physicien japonais Hantarō Nagaoka en 1904[3], auquel Rutherford fait d'ailleurs explicitement référence dans son article de 1911[1].

Lien avec l'expérience de la feuille d'or

Si on associe plus souvent le nom de Rutherford au modèle planétaire que ceux de Nagaoka ou de Perrin, c'est parce que son modèle vise à donner une interprétation satisfaisante à l'expérience de la feuille d'or[4], qui consistait à bombarder avec des particules α une feuille d'or ultra-fine. Ce que Rutherford tente d'expliquer, c'est l'observation que la majorité des particules α traversent les atomes d'or sans déviation, ni absorption, alors que certaines particules sont légèrement déviées et d'autres sont même rejetées en arrière. Pour Rutherford, le modèle de Thomson n'expliquant pas ces observations, un nouveau modèle dans lequel l'atome n'est pas plein devenait nécessaire.

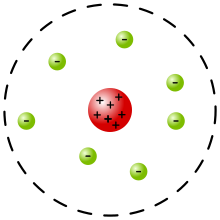

Rutherford imagine donc un atome constitué d'un noyau chargé positivement et contenant la majorité de la masse de l'atome, et séparés par du vide, des électrons tournant autour comme des planètes autour d'une étoile. C'est donc un modèle planétaire de l'atome.

Limite du modèle

Un des problèmes posés par le modèle de Rutherford, comme par tout modèle planétaire "classique", est que les électrons y subissent une accélération centrale. Or une conséquence des équations de Maxwell est que toute particule chargée accélérée émet un rayonnement, et par conséquent perd de l'énergie, ce que Joseph Larmor avait établi en 1897[5] en calculant cette énergie perdue dans le cas général. Dans l'atome tel qu'imaginé par Rutherford, l'électron devrait décrire une spirale concentrique, et non un cercle, pour finir par s'écraser sur le noyau au bout d'une nanoseconde. Les orbites ne sont donc pas stables.

C'est une des raisons qui pousseront en 1913 le physicien danois Niels Bohr à élaborer le modèle de Bohr, reprenant l'aspect « planétaire » du modèle de Rutherford tout en permettant d'expliquer les raies spectrales des éléments hydrogénoïdes.

Enfin, le modèle de Rutherford décrit l'existence et la charge électrique mais pas la composition du noyau atomique. Ce n'est qu'en 1919 que Rutherford prouve expérimentalement l'existence du proton[6]. Quant au neutron son existence est prouvée en 1932 par James Chadwick[7], qui avait été un élève de Rutherford. C'est pourquoi on appelle parfois "modèle de Rutherford-Chadwick" un modèle de l'atome où les protons et les neutrons sont représentés dans le noyau de l'atome.

Références

- E. Rutherford, "The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom", Philosophical Magazine. Series 6, vol. 21. May 1911

- ↑ Jean Perrin, "Les Hypothèses moléculaires", p. 463, Revue Rose, tome 15, 1901: https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Hypoth%C3%A8ses_mol%C3%A9culaires

- ↑ (en) H. Nagaoka, « LV. Kinetics of a system of particles illustrating the line and the band spectrum and the phenomena of radioactivity », The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, vol. 7, no 41, , p. 445–455 (ISSN 1941-5982 et 1941-5990, DOI 10.1080/14786440409463141, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « On a diffuse reflection of the α-particles », Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, vol. 82, no 557, , p. 495–500 (ISSN 0950-1207 et 2053-9150, DOI 10.1098/rspa.1909.0054, lire en ligne, consulté le )

- ↑ (en) J. Larmor, « LXIII. On the theory of the magnetic influence on spectra; and on the radiation from moving ions », The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, vol. 44, no 271, , p. 503–512 (ISSN 1941-5982 et 1941-5990, DOI 10.1080/14786449708621095, lire en ligne, consulté le )

- ↑ (en) Orme Masson, « XXIV. The constitution of atoms », The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, vol. 41, no 242, , p. 281–285 (ISSN 1941-5982 et 1941-5990, DOI 10.1080/14786442108636219, lire en ligne, consulté le )

- ↑ (en) « The existence of a neutron », Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, vol. 136, no 830, , p. 692–708 (ISSN 0950-1207 et 2053-9150, DOI 10.1098/rspa.1932.0112, lire en ligne, consulté le )

Liens externes

- (en) Rutherford's Model sur le site du Raymond College

- (en) Rutherford's Model sur le site de l'Université de Kyūshū