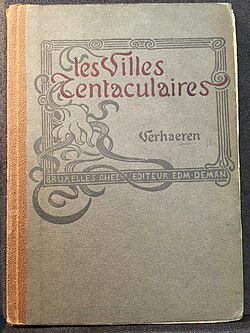

Les Villes tentaculaires

| Les Villes tentaculaires | |

Crédit image:

licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |

| Auteur | Émile Verhaeren |

|---|---|

| Pays | Belgique |

| Genre | Recueil de poèmes |

| Éditeur | E. Deman |

| Date de parution | 1895 |

Les Villes tentaculaires est un recueil de 20 poèmes écrit par Émile Verhaeren, publié en 1895[1].

Ce recueil forme un diptyque avec un autre du même auteur, Les Campagnes hallucinées, publié en 1893[1]. Les deux recueils seront réédités en un seul volume au Mercure de France en 1904, sous le titre Les Villes tentaculaires, précédées des Campagnes hallucinées[2].

Contenu

À partir de 1904, les deux recueils sont fréquemment publiés ensemble.

Les Campagnes hallucinées

- La Ville

- Les Plaines

- Chanson de fou

- Le Donneur de mauvais conseils

- Chanson de fou

- Pèlerinage

- Chanson de fou

- Les Fièvres

- Chanson de fou

- Le Péché

- Chanson de fou

- Les Mendiants

- La Kermesse

- Chanson de fou

- Le Fléau

- Chanson de fou

- Le Départ

- La Bêche[3]

Les Villes tentaculaires

- La Plaine

- L'Âme de la ville

- Une Statue

- Les Cathédrales

- Une Statue

- Le Port

- Les Spectacles

- Les Promeneuses

- Une Statue

- Les Usines

- La Bourse

- Le Bazar

- L'Étal

- La Révolte

- Au Musée

- Une Statue

- La Mort

- La Recherche

- Les Idées

- Vers le futur

Analyse

Les poèmes des deux recueils traitent de l'urbanisation du monde dans le contexte de la Révolution industrielle, des bouleversements qui se produisent entre la ville et la campagne[4].

Remy de Gourmont écrit : "On dirait que M. Verhaeren a mis en vers, en beaux vers âpres et un peu fous, des traités de sociologie qu'il n'a pas osé écrire. Les Campagnes hallucinées : étude sur la condition présente, morale et matérielle, des paysans flamands ; les Villes tentaculaires : étude, parallèle à la première, de la vie dans une grande ville moderne. Les deux oeuvres se relient par cette idée, qui ne sera réprouvée par aucun économiste : les campagnes se dépeuplent au profit des villes. Dans le langage grandiose et poétiquement imprécis de M. Verhaeren, cela se dit : les campagnes hallucinées sont happées et dévorées par les villes tentaculaires" (Promenades Littéraires, Mercure de France, 1904).

Stefan Zweig dit au sujet de Verhaeren qu'il est « le premier à avoir transformé en sentiment de volupté cette douleur de la foule »[5].

Références

- Émile Verhaeren (1855-1916), Les villes tentaculaires, (lire en ligne)

- ↑ Émile Verhaeren, Emile Verhaeren. Les Villes tentaculaires , précédées des Campagnes hallucinées, Société du Mercure de France, (lire en ligne)

- ↑ Émile (1855-1916) Auteur du texte Verhaeren, Les campagnes hallucinées / Verhaeren, (lire en ligne)

- ↑ Géraldine Molina, « L'influence de la littérature sur les représentations de la ville. L'exemple de la « ville tentaculaire » ou l'instrumentalisation politique d'une matrice poétique (The influence of literature on cities representations — the example of the "tentacular city" or the political instrumentalisation of a poetic matrix) », Bulletin de l'Association de Géographes Français, vol. 84, no 3, , p. 287–303 (DOI 10.3406/bagf.2007.2567, lire en ligne, consulté le )

- ↑ Michel Biron, « La traversée des discours crépusculaires dans Les Villes tentaculaires », Textyles. Revue des lettres belges de langue française, no 11, , p. 89–97 (ISSN 0776-0116, DOI 10.4000/textyles.2078, lire en ligne, consulté le )