Gum 24

| Gum 24 | |

| Données d’observation (Époque J2000) | |

|---|---|

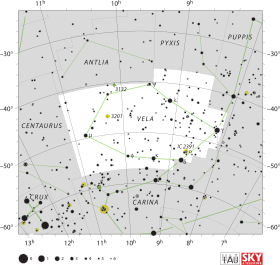

| Constellation | Voiles |

| Ascension droite (α) | 09h 02m 42s |

| Déclinaison (δ) | −48° 20′ 00″ |

| Coordonnées galactiques | l = 269,0°; b = -01,2° |

| Dimensions apparentes (V) | 2' x 2'[1] |

| Astrométrie | |

| Distance | 1 700 al (521,2 pc) |

| Caractéristiques physiques | |

| Type d'objet | Nébuleuse en émission |

| Découverte | |

| Désignation(s) | RCW 39 BRAN 226 |

| Liste des nébuleuses en émission | |

Gum 24, également connue sous le nom de RCW 39, est une petite nébuleuse en émission visible dans la constellation des Voiles[2].

On l'observe dans la partie centrale de la constellation, à environ 5° au sud de l'étoile Suhail (λ Velorum). Elle apparaît comme une petite tache irrégulière, qui peut être photographiée à l'aide de filtres à travers un télescope de moyenne puissance. Sa déclinaison fortement méridionale signifie que depuis les régions septentrionales son observation est particulièrement difficile depuis la zone tempérée inférieure, tandis qu'au nord de 41 °N elle est toujours invisible. Depuis l'hémisphère sud, on peut cependant l'observer presque toutes les nuits de l'année. La meilleure période pour l'observer dans le ciel du soir est de décembre à mai.

La distance de Gum 24 est débattue : selon certaines estimations elle se situerait à environ 1 700 pc (∼5 540 al), donc reliée au nuage le plus éloigné du nuage moléculaire des Voiles, appelé VMR B, et à l'association OB Vela OB1. Selon d'autres estimations, ce nuage se situerait cependant à environ 3 000 pc (∼9 780 al), c'est-à-dire bien au-delà du nuage moléculaire des Voiles et également au-delà des bords les plus éloignés du bras d'Orion, probablement dans une zone inter-bras entre les bras Sagittaire-Carène et Persée[3],[4].

Le principal responsable de l'ionisation de ses gaz pourrait être la supergéante bleue HD 78344, bien que de nombreux doutes subsistent, notamment à la lumière du fait que ce nuage semble être peu étudié[3]. La preuve d'une activité de formation d'étoiles localisée dans ce nuage est donnée par la présence d'un maser à eau, situé au sud-est de la région centrale de la nébuleuse, qui semble être associé à IRAS 09017−4814, l'une des 7 sources connues de rayonnement infrarouge dans le nuage[5], coïncidant probablement avec une jeune étoile brillante fortement obscurcie par la poussière qui l'entoure[6].

Liens externes

- (en) Gum 24 sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

Bibliographie

- (en) Tirion, Rappaport, Lovi, Uranometria 2000.0 - Volume I - The Northern Hemisphere to -6°, Richmond, Virginie, USA, Willmann-Bell, inc, (ISBN 0-943396-14-X)

- (en) Tirion, Sinnott, Sky Atlas 2000.0 - Second Edition, Cambridge, USA, Cambridge University Press, (ISBN 0-933346-90-5)

Notes et références

- ↑ A. W. Rodgers, C. T. Campbell et J. B. Whiteoak, « A catalogue of Hα-emission regions in the southern Milky Way », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 121, , p. 103 (ISSN 0035-8711, DOI 10.1093/mnras/121.1.103, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Gum 24 », sur simbad.u-strasbg.fr (consulté le )

- B. Pettersson, Young Stars and Dust Clouds in Puppis and Vela, vol. 5, (lire en ligne)

- ↑ M. V. F. Copetti, « Integrated photometry of galactic H II regions », Astronomy and Astrophysics Supplement Series, vol. 147, , p. 93–97 (ISSN 0365-0138, DOI 10.1051/aas:2000291, lire en ligne, consulté le )

- ↑ R. Liseau, D. Lorenzetti, B. Nisini et L. Spinoglio, « Star formation in the VELA molecular clouds. I. The IRAS-bright class I sources. », Astronomy and Astrophysics, vol. 265, , p. 577–596 (ISSN 0004-6361, lire en ligne, consulté le )

- ↑ M. A. Braz et N. Epchtein, « New infrared objets towards southern type I OH and H2O masers. », Astronomy and Astrophysics, vol. 111, , p. 91–96 (ISSN 0004-6361, lire en ligne, consulté le )